ジャーナリングが合わない人に効く「心の奥」に届く書き方

気持ちを整えるために

書く習慣を始める人が増え、

「ジャーナリング」という言葉を

よく目にするようになりました。

『絵日記学』を初めて知った人からも、

「ジャーナリングみたいなものですか?」

と聞かれることがあります。

ジャーナリングとは、

手帳やノートに自分の思っていることを書き

思考・感情の整理をする手法です。

たしかにどちらも

「書くことで心を整理する」手法ですが、

実際には、ジャーナリングでは

モヤモヤが残ってしまった人が

「ジャーナリングや自己分析、

自己肯定感を上げるノート術など

一通りやったのに、

根本の自分はあまり変わらなかった」

と、絵日記学にたどり着いた理由を

話してくれることがよくあります。

もちろんジャーナリングがダメなわけでは

ありません。

合う人にはすごく効果的な方法です。

ただ、人によっては、

いくら書いても心の奥にある核心に

届きにくいことがあります。

というわけで今回は、

ジャーナリングで行き詰まりやすい理由と

心の奥に届く書き方

について書いてみようと思います。

なぜジャーナリングでいきづまるか

ジャーナリングは、

普段から思考的で

自己分析や整理が好きな人には

とても向いている方法です。

ジャーナリングでスッキリできる人

というのは、

自分の思考だけでなく

感情の言語化も得意な人でもあります。

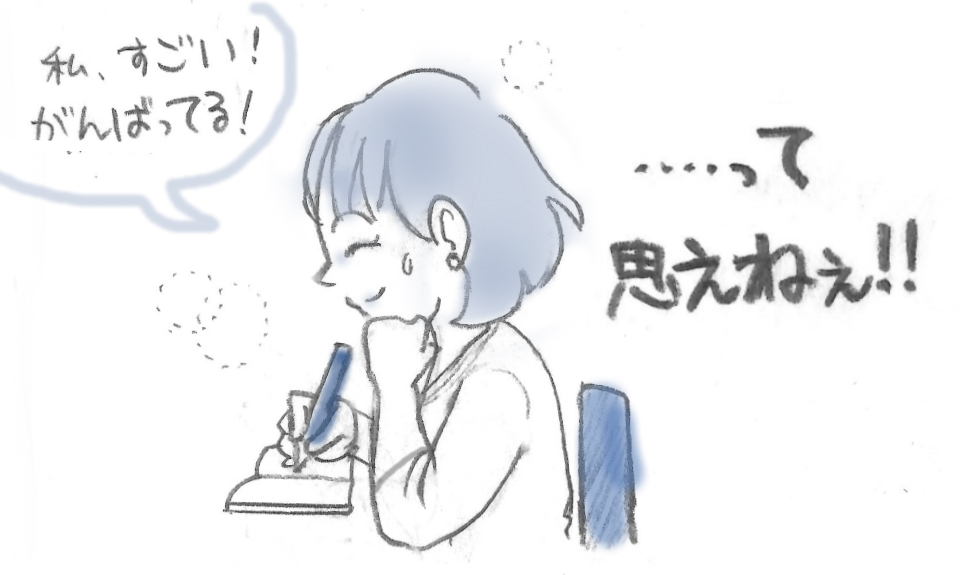

その一方で、

「書くことは嫌いじゃないんだけど、

いくら書いてもあまり効果がなかった‥‥」

という人がいます。

基本的にジャーナリングは、

自分が自覚し言語化できることを

書いて整理していきます。

そのため、

感覚的で言語化が苦手だったり

自分の気持ちを見るのが苦手だったり

無意識に本音を抑えてしまう人は、

いくら書いても同じ悩みに戻ったり

書いていくうちにぐるぐる迷走するなど

負担になってしまいやすいんです。

頑張って書こうとするほど疲れてしまい、

だんだん書くこと自体が

しんどくなっていきます。

でもそれは、

気持ちをうまく言語化できないあなたがダメ

というより、

ジャーナリングで届く心の層と

根本から変わるための心の奥の層とでは、

扱う層の深さがそもそも違うから

なんです。

では、ジャーナリングでは届きにくい

「心の奥」とはなんでしょう?

ジャーナリングが届く限界は?

ジャーナリングで主に扱えるのは、

思考と、表面化している感情の一部です。

書くと、整理はされる。

分析して、納得もする。

でも、表面の部分をいくら書いても

「心の奥」には変化が起きないため、

結局同じ悩みがまた戻ってきます。

特に「自分の本当の気持ち」のような

深い層にある感情が閉じている人は、

いくら書いても頭の中にある言葉ばかりで、

感情を「感じる」のではなく

「考えて」しまいます。

また、感じすぎて

感情の暴走に振り回されてしまう人もまた

感情を扱うのが苦手です。

モヤモヤした気持ちを書こうとすると、

思考が暴走して吐き出しが止まらなくなり、

書いていて余計つらくなったりします。

その状態で気持ちを整理しようとしても、

スッキリせずモヤモヤが残ります。

感情が閉じているタイプも

暴走するタイプも、

自分の感情の深い部分がうまく書けず、

ジャーナリングでつまずきやすくなります。

つまり、

頑張ってたくさん書いているのに

あまりスッキリしないのは、

心の奥にある「本音の層」まで

リーチできていないだけなんです。

絵日記学が届く「心の奥」とは

絵日記学も気持ちの整理をするので、

一見ジャーナリングと似て見えます。

でも実際は、

扱っている「心の層の位置」が違います。

ジャーナリングが扱っているのは、

自分で自覚できている気持ちや考え

といった言葉にできる部分です。

一方で、私たちの心には、

まだ言葉になっていないぼんやりとした

「奥の方にある気持ち」があります。

- なんとなくある違和感

- 説明できないモヤモヤ

- 理由がわからない衝動

- 言葉にすると少しズレる本音

こうした気持ちは

頭の中だけでは掴みにくく、

ジャーナリングでは書きにくい部分です。

心の奥にあるうまく言葉にできない気持ち

を書くというのは、

難しいことのように感じるかもしれません。

実は『絵日記学』の一番の特徴が、

まさにこの

心の奥にある「言葉にならない感情」が

出てきやすくなることなんです。

また、絵というのは

頭で考える前の感覚や抽象的なイメージが

そのまま表れやすく、

なんとなく描いた意味のないラクガキが、

「うまく言えないけどなんかこんな感じ」

という感情を自然に表す力があります。

この、抽象的で曖昧なものが、

実は自覚できずに見落とされやすい

自分の心の奥にある感情の大事なヒント

だったりします。

そのため、絵日記を書いていると

- なぜかその色がしっくりきた

- 絵に涙を描き足したら急に心がざわついた

- 思ってもいなかった気持ちがふと出てきた

そんな心の奥の反応が

自然に起きることがあります。

ジャーナリングが

自覚できる気持ちを扱うとしたら、

絵日記学は

自分でも気付いていなかった気持ちを扱う。

同じ「書く」という行為でも、

実は触れている心の層が違っているんです。

心の奥が動くと何が起きるのか

絵日記学では、

自分の意図とは別の気持ちが奥から見つかり

自分自身が内側から変わることがあります。

たとえば

「自分を責める言葉が自然に減って、

最近落ち込んでないことに気付いた」

「何気なく描いた小さなキャラクターが、

後から見返すと本音を抱えた自分を

そのまま象徴していた」

「自分では自分のことを

特になんとも思ってないつもりが、

『嫌い』と書いたら

なぜか勝手に涙が出てきた」

こうした頭では説明できないことが

起きるのは、

表層の「思考」を通り越して

その奥にある「言葉にならない感情」が

先に変化したからです。

それが、

心の奥の層が変わり始めたサイン

なんです。

「正しさ」より大事にしていること

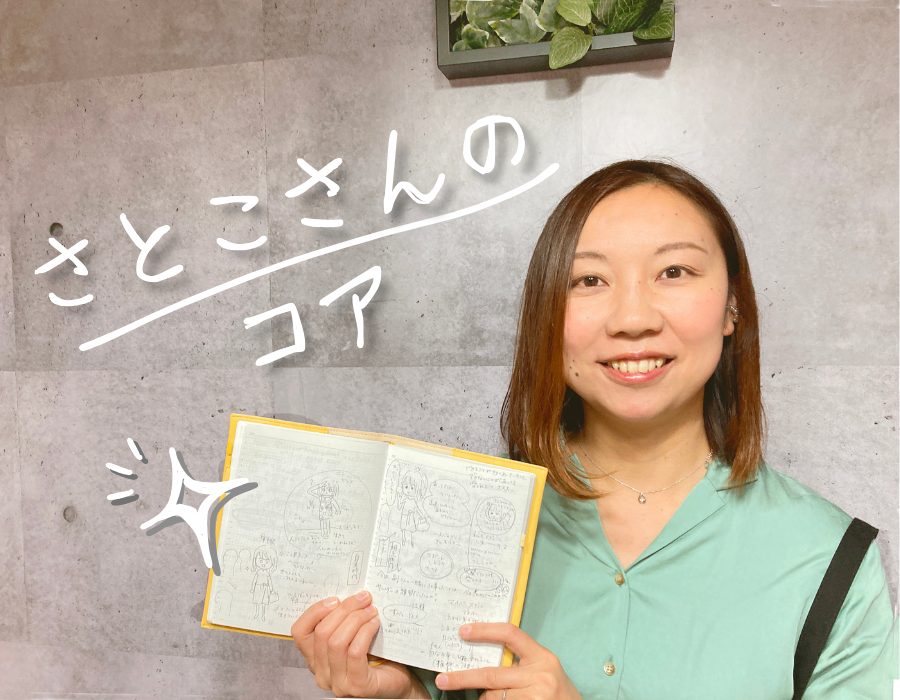

絵日記学を学び始めた生徒さんは、

「書いてみたけど、これで合ってますか?」

「字ばっかりで絵が描けませんでした」

「気持ちを書こうとしたら、

ただの愚痴ばっかりになっちゃった‥‥」

と不安になることがあります。

でも絵日記学には、

「正しい書き方」や

「決まった型」はありません。

目指すのは、

みんなが同じゴールに

辿り着くことではなく、

その人自身の心の奥にある本当の気持ちと

再びつながれるようになること。

絵日記では、

言葉にならない感情や

まだ自分でも説明できない感覚を

無意識に書いてしまうことがあります。

でもそれが書けることが、

心の奥にあった核心の気持ちが見つかり、

長年のモヤモヤが晴れるような

腑に落ちる感覚につながるのです。

「心」は目に見えないものですが、

絵日記を続けていると

その見えない心の変化も可視化され

自分の内面の変化に気付きやすくなるのも、

絵日記学ならではの面白さです。

「そうか私、本当はこう思ってたんだ」

ジャーナリングが合わなかった人でも、

自分の心の奥に届く方法に出会えると、

書くことでスッと軽くなる感覚は

ちゃんと味わうことができますよ。

|

▼関連記事 |

心の奥にある自分の本当の気持ちを

見つけたい方はこちらから