絵日記学続編 卒業生の声:さとこさん

絵日記学の上級クラスである続編を卒業した生徒さんたちに、改めて自分たちの変化について質問させてもらいました。

絵日記講座の『本編』で見つけた「本当の自分」。

では、自分のコアは?

自分のコアがこの世界に届けたい志は?

これを自分自身で見つけ、自分の言葉にできるようになるのが、絵日記講座『続編』です。

4人目は、小学校の教員をしている さとこさん。

「自分がいると、周りが不幸になる」

「私は誰にも愛されない存在だ」

「ふざける自分は、社会では通用しない」

そんな思い込みを抱えながらも、

きちんとした正しい先生であろうと努力し、

本当の自分を封印して生きてきたさとこさん。

絵日記学の本編で“お調子者の子供心”に出会った彼女は、

続編でその子供心とどう生きていくかと向き合っていきました。

長年否定してきた自分をどうやって受け入れ

「才能」や「コア」として活かせるようになったのでしょうか?

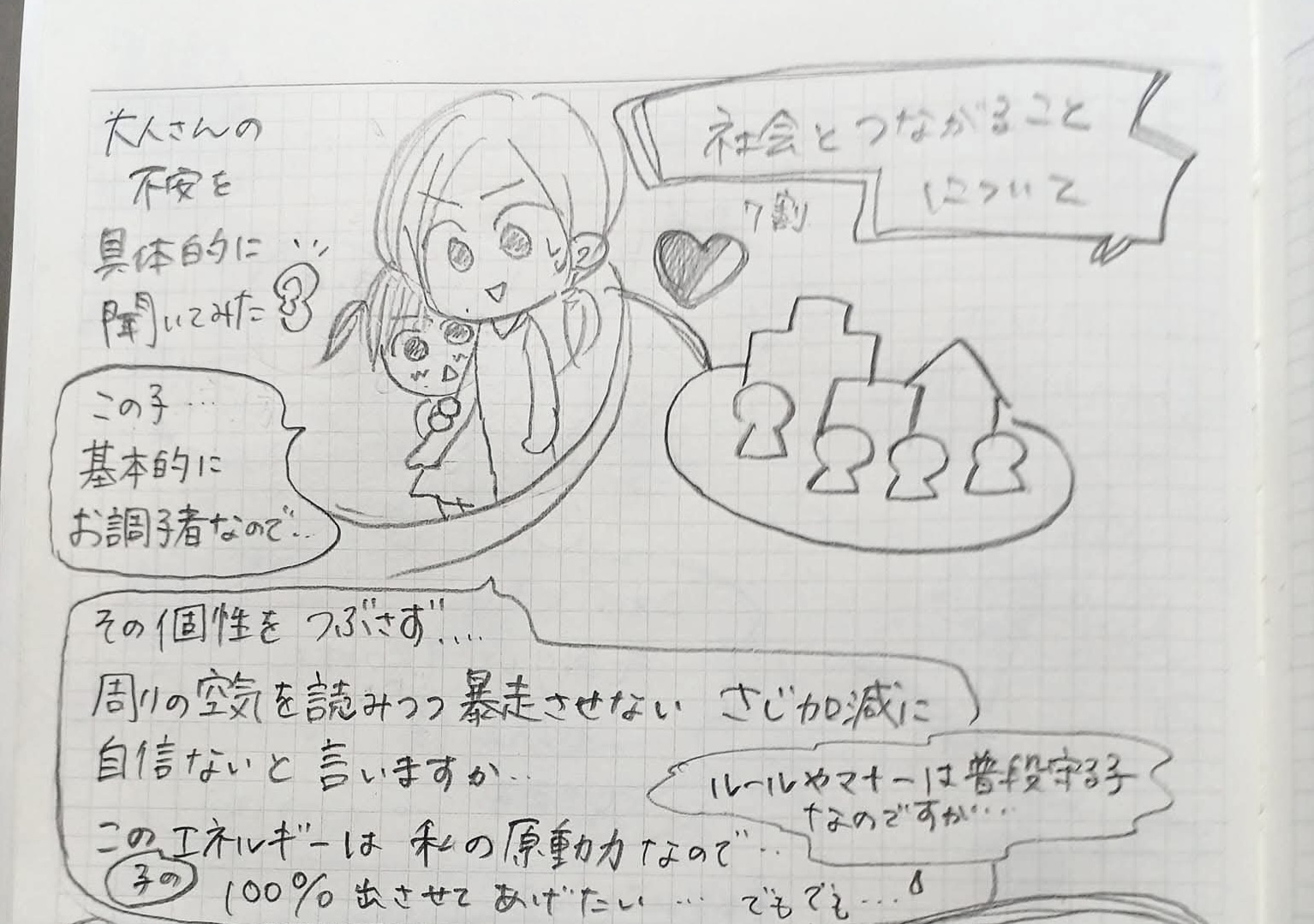

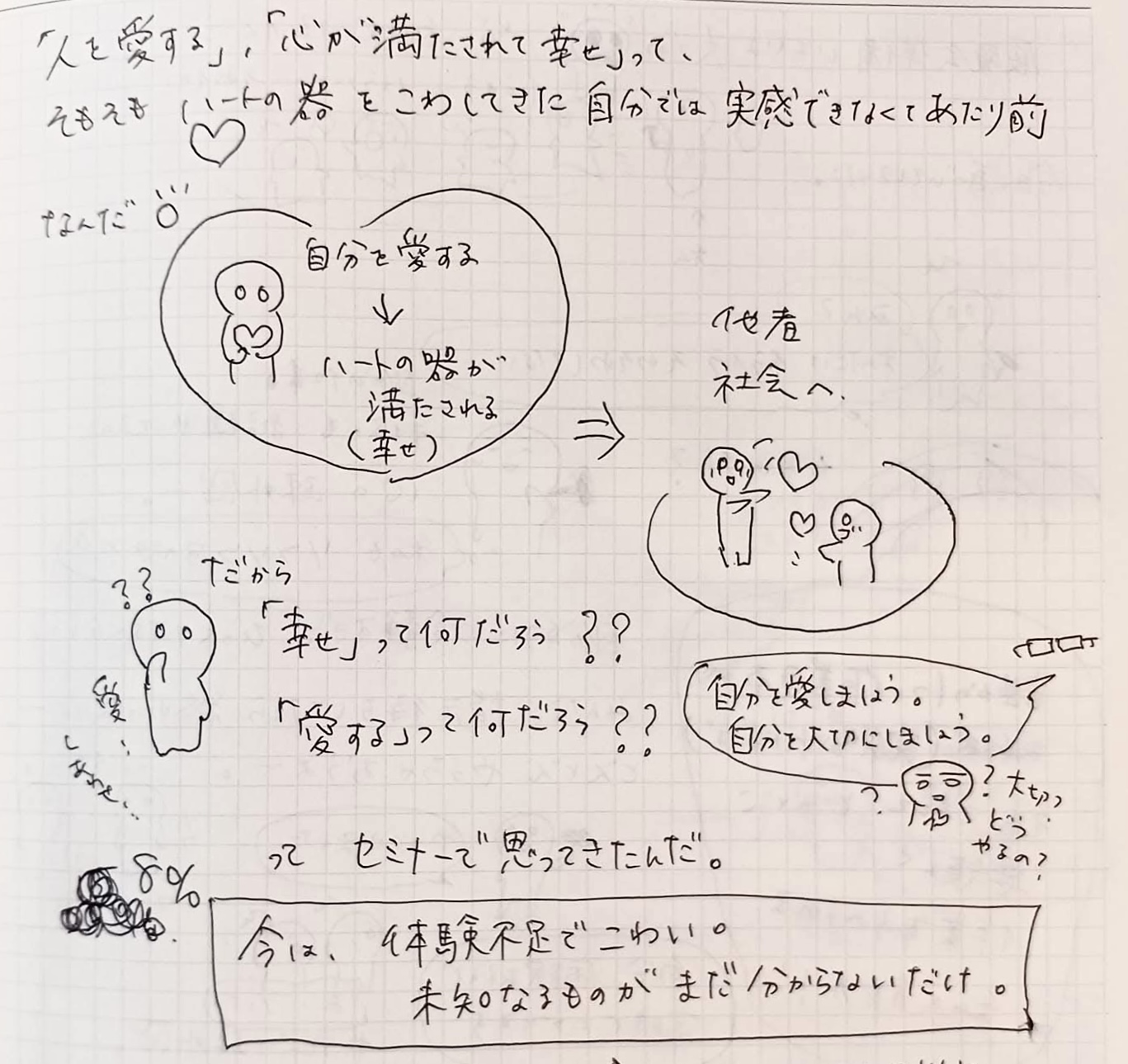

1:絵日記学の続編を受ける前はどんな様子でしたか?![]()

本編を受け終わった時点で、少し自分のことを好きになれていました。

「これが私なんだな」って思えるようになったのはすごく大きな変化でした。

| ▼関連記事

かつては毎日泣きながら自分を責めていたさとこさんが、人生の土台を立て直した『本編』の記録はこちら |

でもどこかでまだ、

自分は幸せになれないと信じていました。

それどころか、「私に関わった人は不幸になる」

とすら思っていたんです。

本編卒業後に飼っていた猫が亡くなってしまって、

「やっぱり私がいるとよくないことが起きるんだ」と思ったんですね。

「私が悪の元凶なんだ」「だから私は嫌われて当然」って。

そんな思い込みに引きずられて、旦那とも勝手に未来の不幸を想像して、

「この人のために離婚しよう」と自分一人で結論を出していました。

何かうまくいかないことがあると、

「やっぱりまた私のせいだ」と無意識に思ってしまう。

誰かと仲良くなったとしても、

「その人も、いつかは私のことを嫌いになって離れていく」

とどこかで信じきっていました。

そんなふうに、「私は誰かの不幸の原因になる存在」という前提が、

自分の中で当たり前になってしまっていたんです。

でも本当は、自分のことをちゃんと受け入れられていなかったんです。

人生がうまくいかないのは、

この根っこにある思い込みが原因なんだと気づいて、変えたいと思いました。

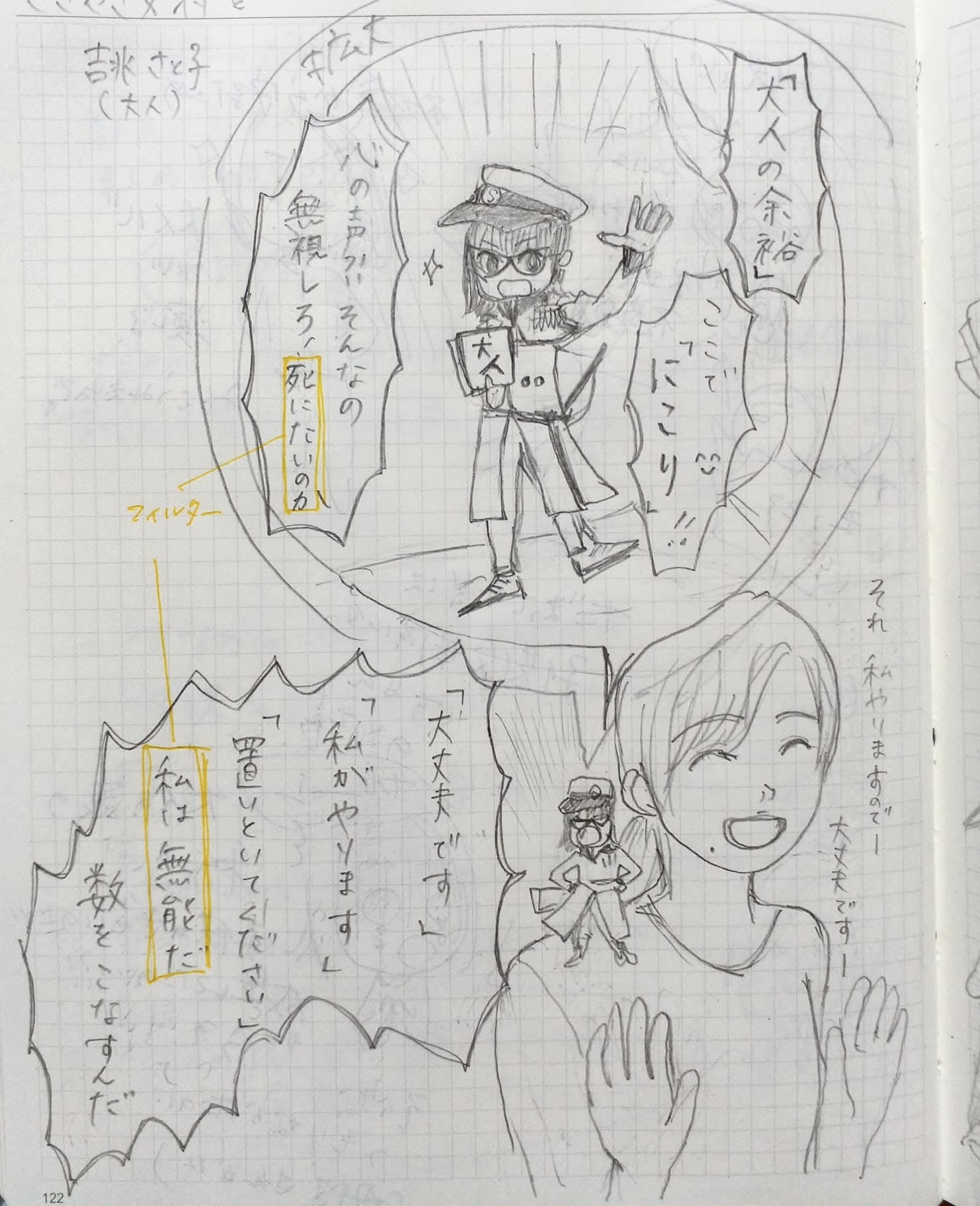

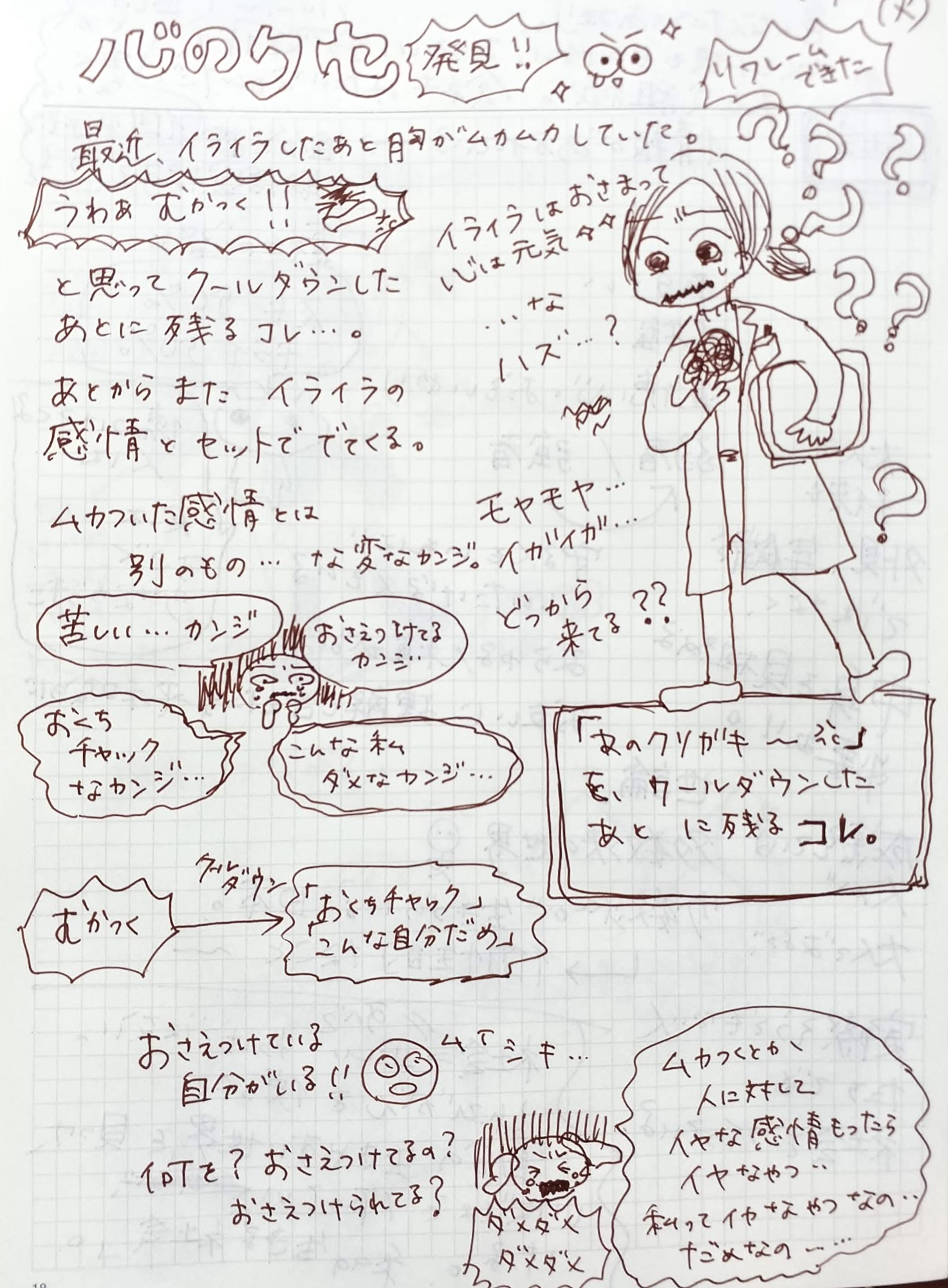

2:続編を受けようと思ったのはなぜ?

![]()

本編で、自分の中に“お調子者の子供心”がいるってわかったんです。

その時、「あ、これが素の私なんだな」って納得しました。

でも正直、それを外に出すことはできなかったんです。

小学校の教員って、やっぱり「先生なんだから」って見られる職業で‥‥

親御さんや教育委員会からクレームが来たこともあるし、

「先生はふざけるべきじゃない」とか「完璧じゃなきゃいけない」

という考えは、なかなか変えられませんでした。

本当は、ふざけて笑ってる時がいちばん自然体。

でもそれを出したら、「先生なのに何やってんの?」って言われそうで、

実際にそういう空気を感じたことも何度もありました。

保護者からの視線、職員室の沈黙、

「先生なんだから」と無言で求められる“ちゃんとした像”に、

自分をねじ込んで合わせてきました。

子供と一緒に思いっきりふざけたくても、

いつもどこかでブレーキをかけてる自分がいました。

それが苦しかったけど、自分の中に“お調子者の子供心”がいるってわかってても、

「ふざける自分は悪だ」「これは出しちゃダメなやつだ」

と思ってまた封印していたんです。

でも本当は、その子供心がいちばん私らしい部分だった。

本編でそれに気づいたからこそ、「このまままた蓋をしてしまうのは違う」って思って、

続編を受けようと思いました。

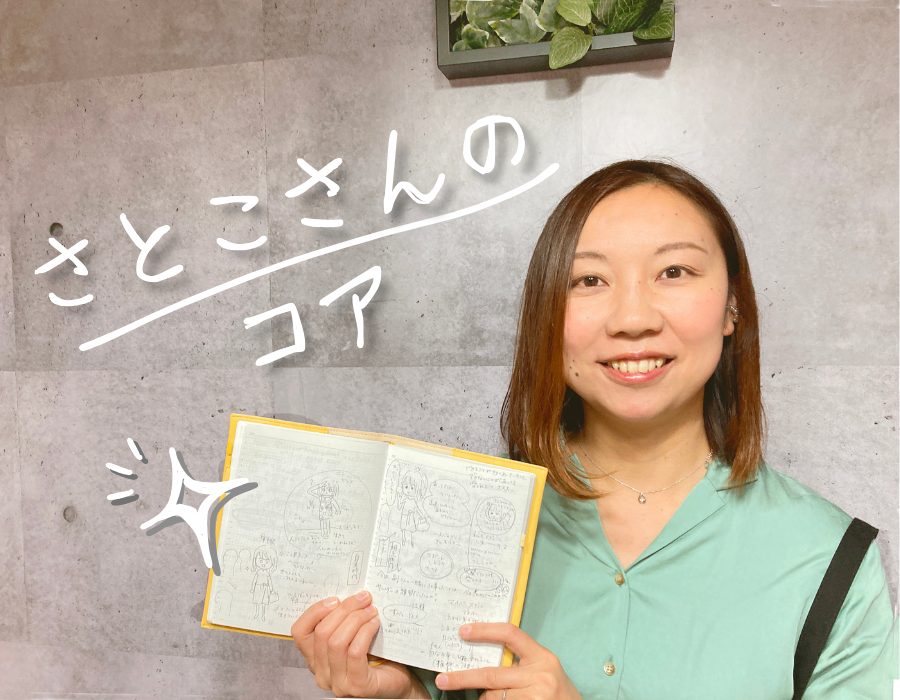

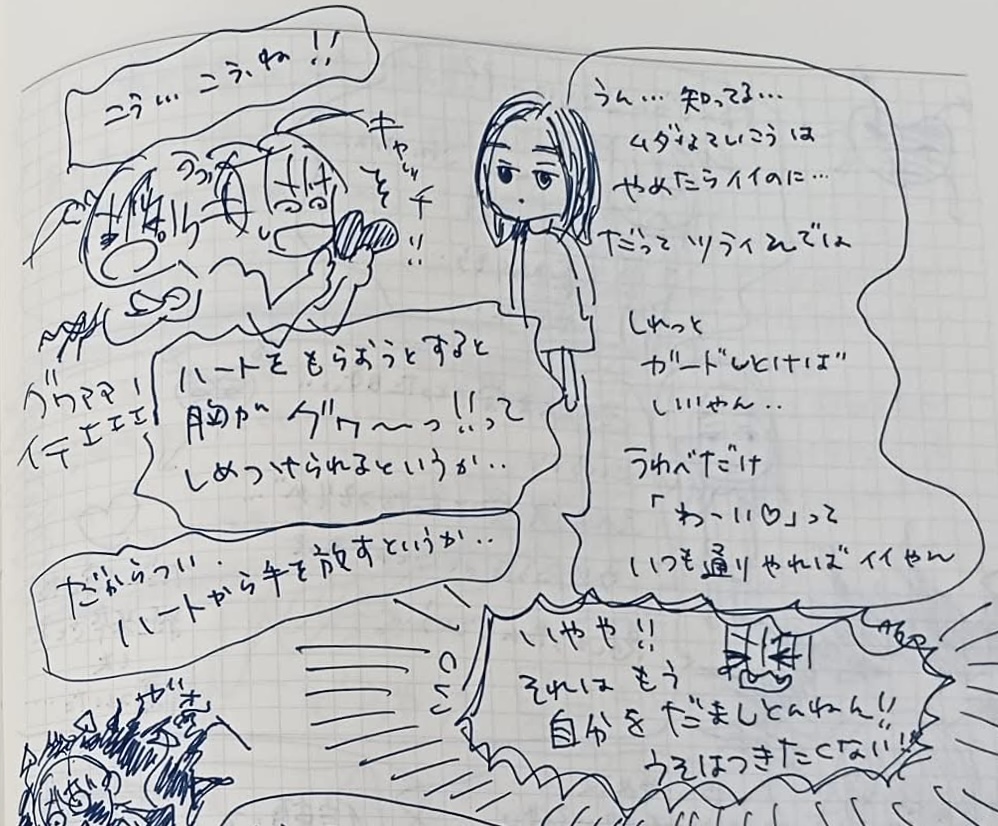

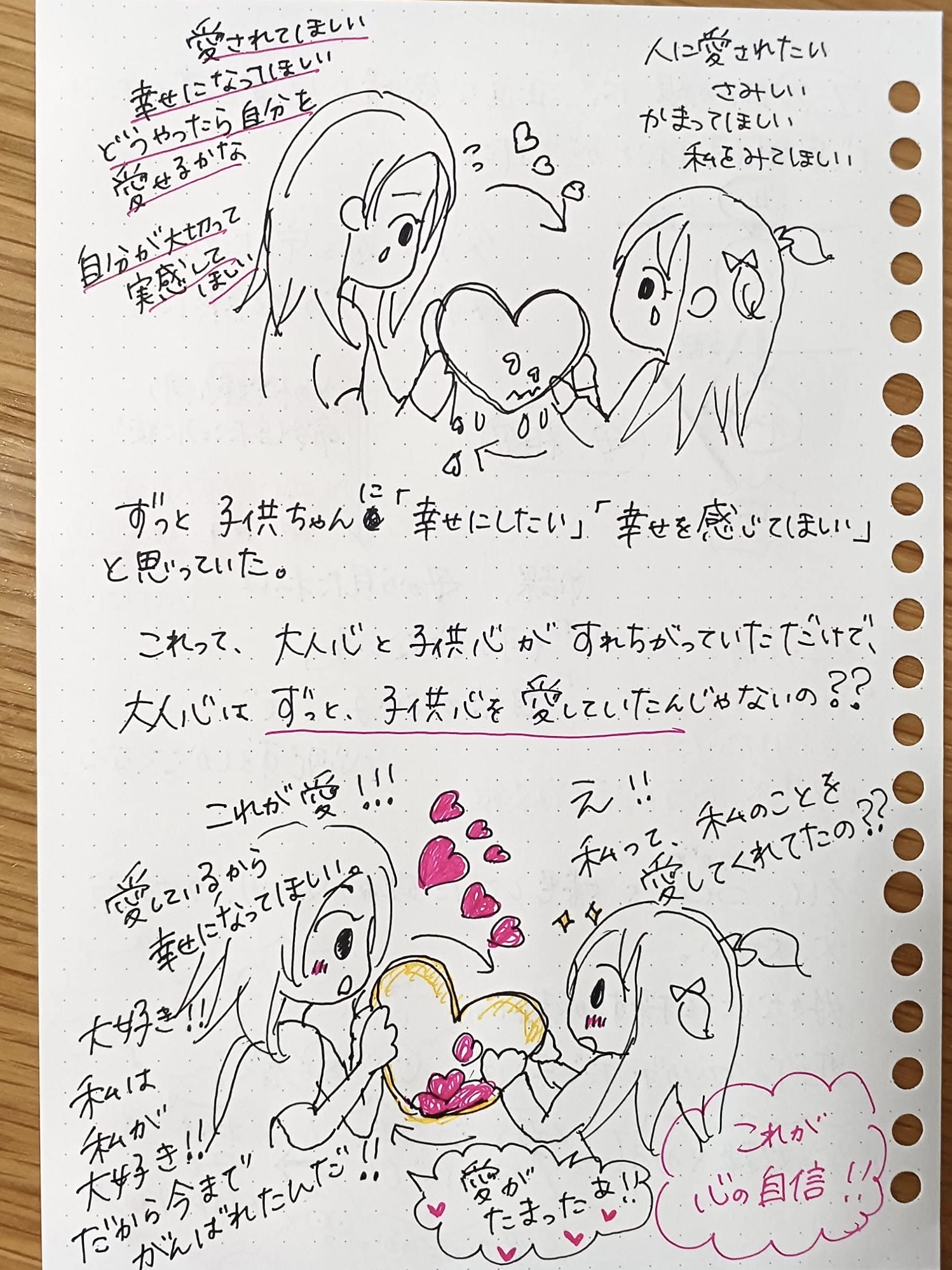

3:続編を終えてどう変わりましたか?

![]()

続編で始めに気づいたのは、

「自分の中の大人と子供が、全然信頼し合ってなかった」ってことでした。

本編では仲直りできたと思っていたのに、実は全然だった。

子供心にどう接していいかもわからないし、

大人心の自分も、全然子供の頼りになるような存在じゃなかった。

そして何より衝撃だったのが、

「私は誰にも愛されてない」

っていう思いが自分の中でかなり根深かったことです。

だから、最初は「愛」という言葉を聞くだけでゾッとしたし、気持ち悪いとさえ思っていました。

「そんなもの、私には関係ない」って。

でも、講座の中で「愛おしい」という感情を取り戻していく中で、

初めて自分の中の子供心を「かわいいな」って思えたんです。

「あぁ、この弱くてポンコツな子が、一番私らしい部分だったな」って。

そこから自分のことを許せるようになっていき、

「このままでいいんだな」って、少しずつ思えるようになりました。

自分の中の子供心を受け入れたことで、学校での生徒たちとの関わり方も大きく変わりました。

以前は、ちゃんとできない子に対してイライラしてしまうこともあったし、

自分が苦手だった部分を生徒にも厳しく見ていたと思います。

でも今は、「人に苦手なことがあるのは当たり前」と思えるようになりました。

その子がどういう特性を持っているのか、どうすればできるのかを一緒に考えられるようになった。

例えば、黒板の文字を写すのが苦手な子がいたら「遠くを見るのがつらいのかな?」と考えて、自分のノートをコピーして渡したり、

耳からの情報が得意な子には、そっと読み上げてあげたり。

昔の私は、できない子を見ると

「どうしてちゃんとやらないの?」って、心のどこかで責めていました。

でも今は、「できないのには、理由があるかもしれない」って考えられるようになったんです。

たぶん、自分のことをもう責めなくなったからなんだと思います。

何より、自分の「できないところ」を生徒たちに素直に言えるようになったんです。

「先生、漢字が苦手なんだよね」とか言うと、

生徒が「しょうがないな〜」って笑いながら助けてくれるんです。

自分が弱さを見せても、責められることはなかった。

むしろ、つながりが深まったように感じています。

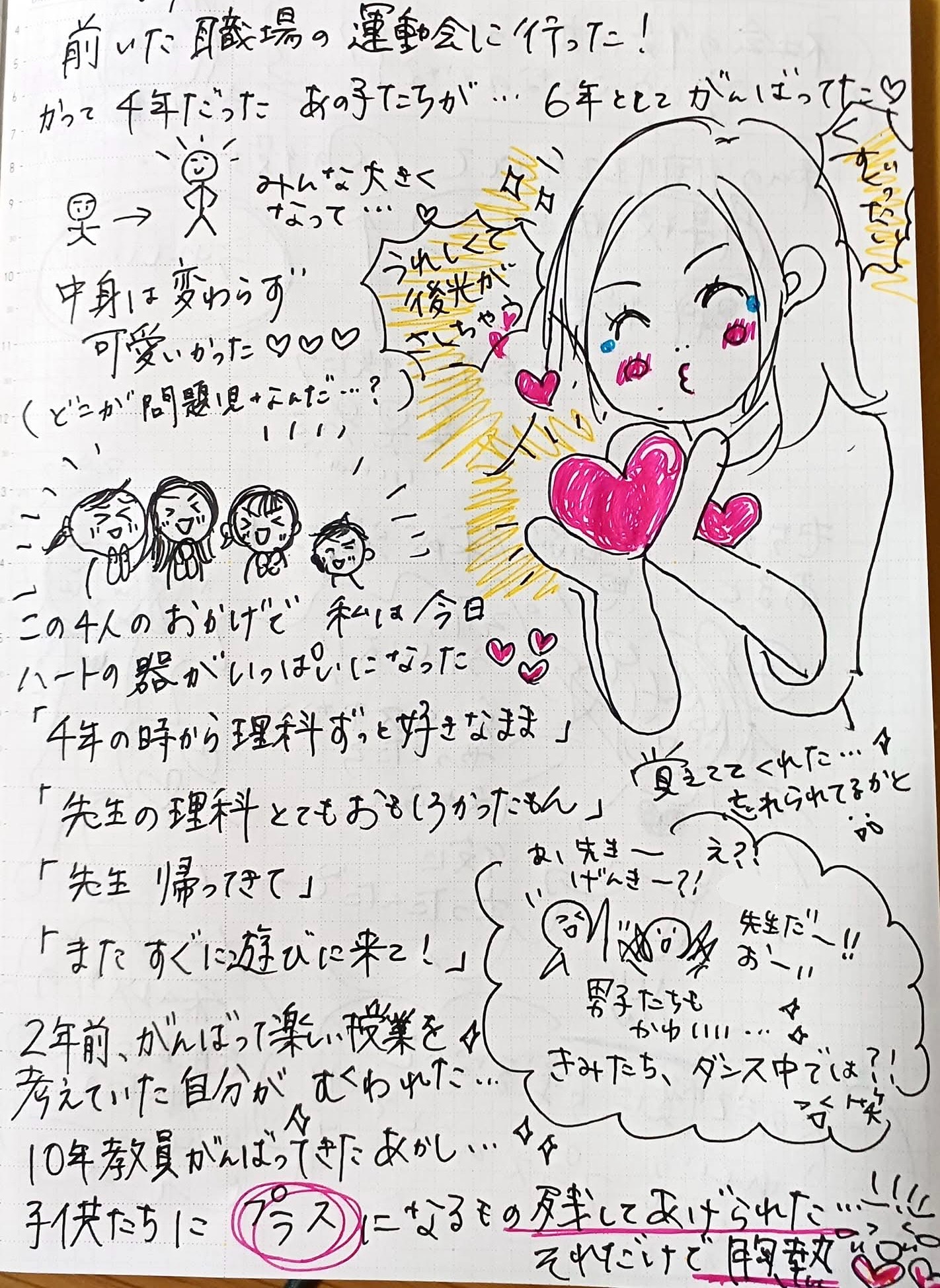

そして、生徒たちもすごく授業に参加してくれるようになって、

「理科が好き!」って言ってくれる子が増えたんです。

これは嬉しかったですね。

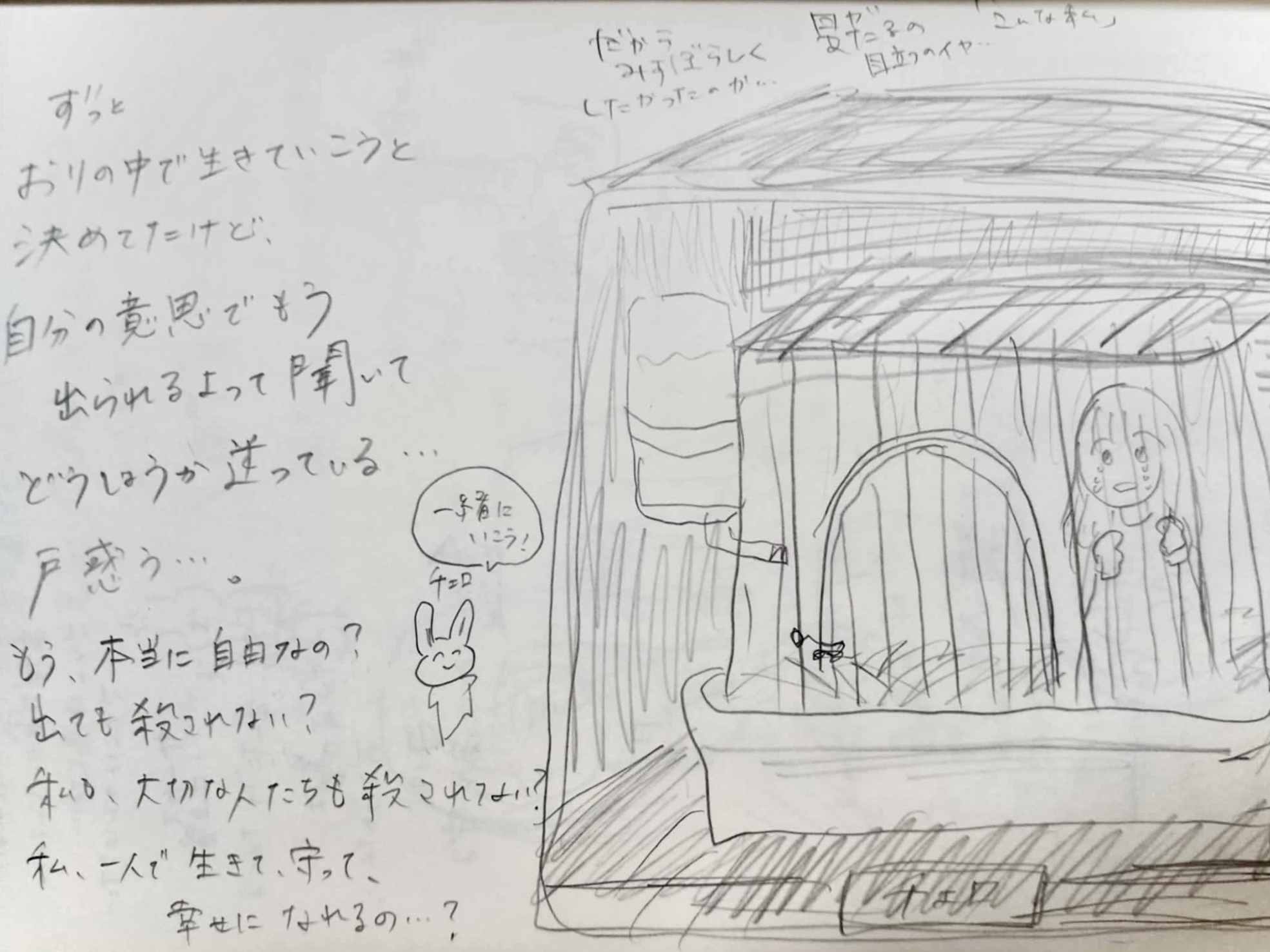

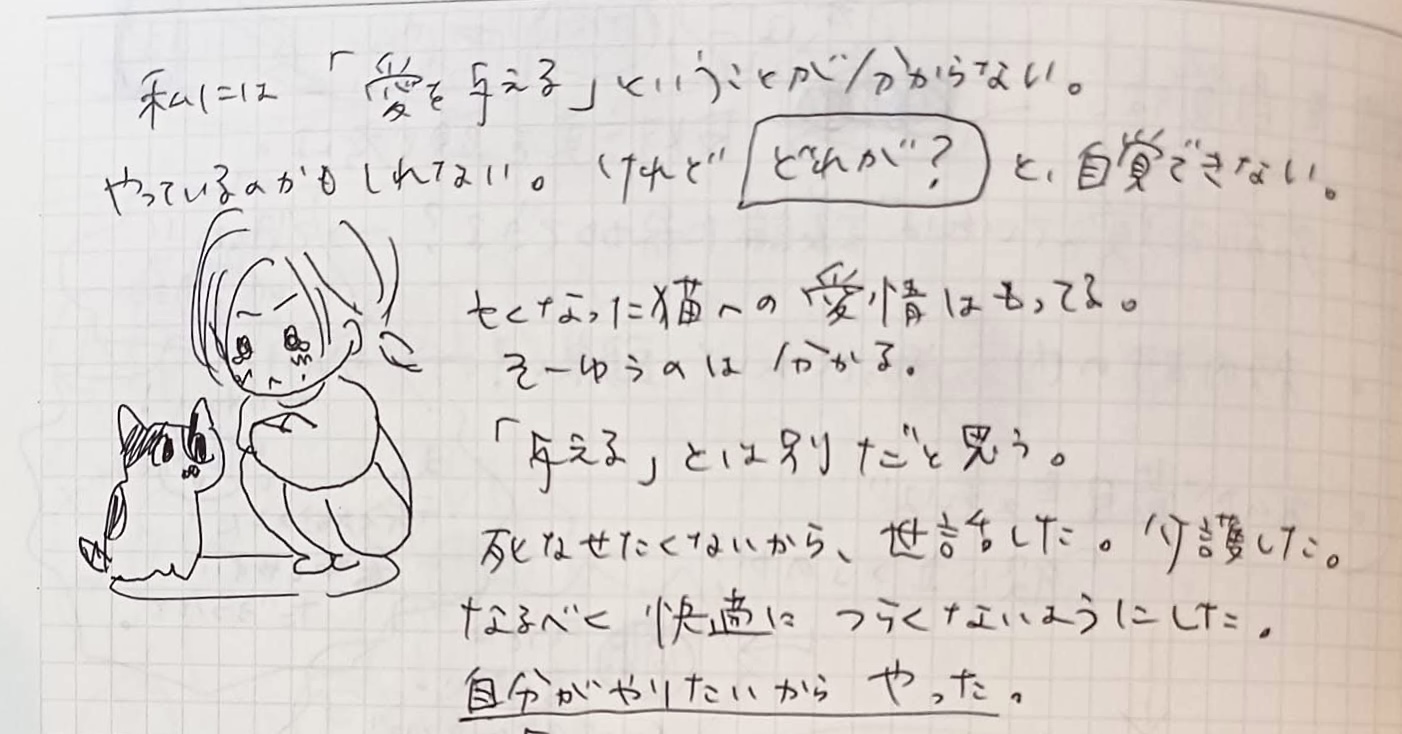

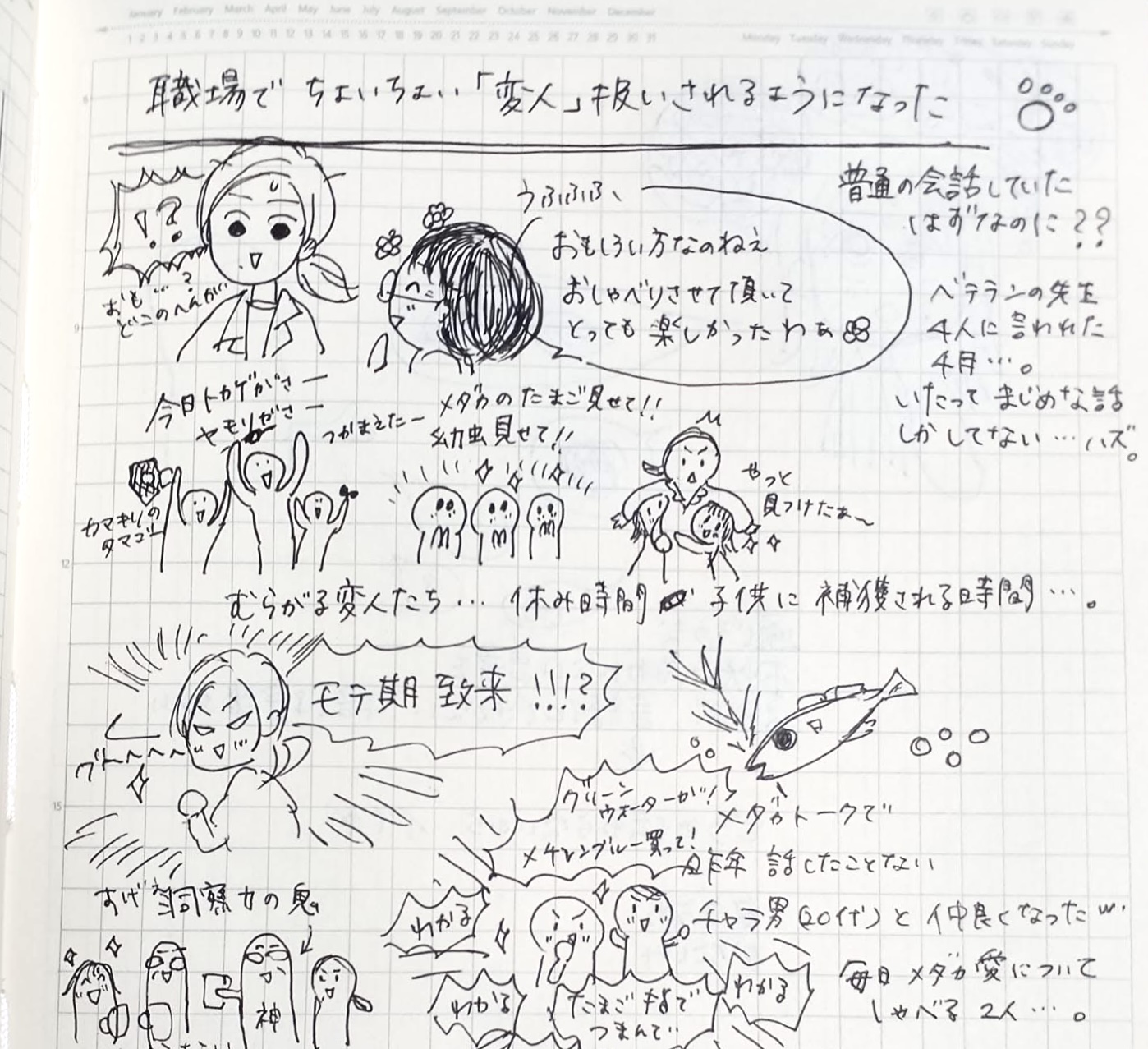

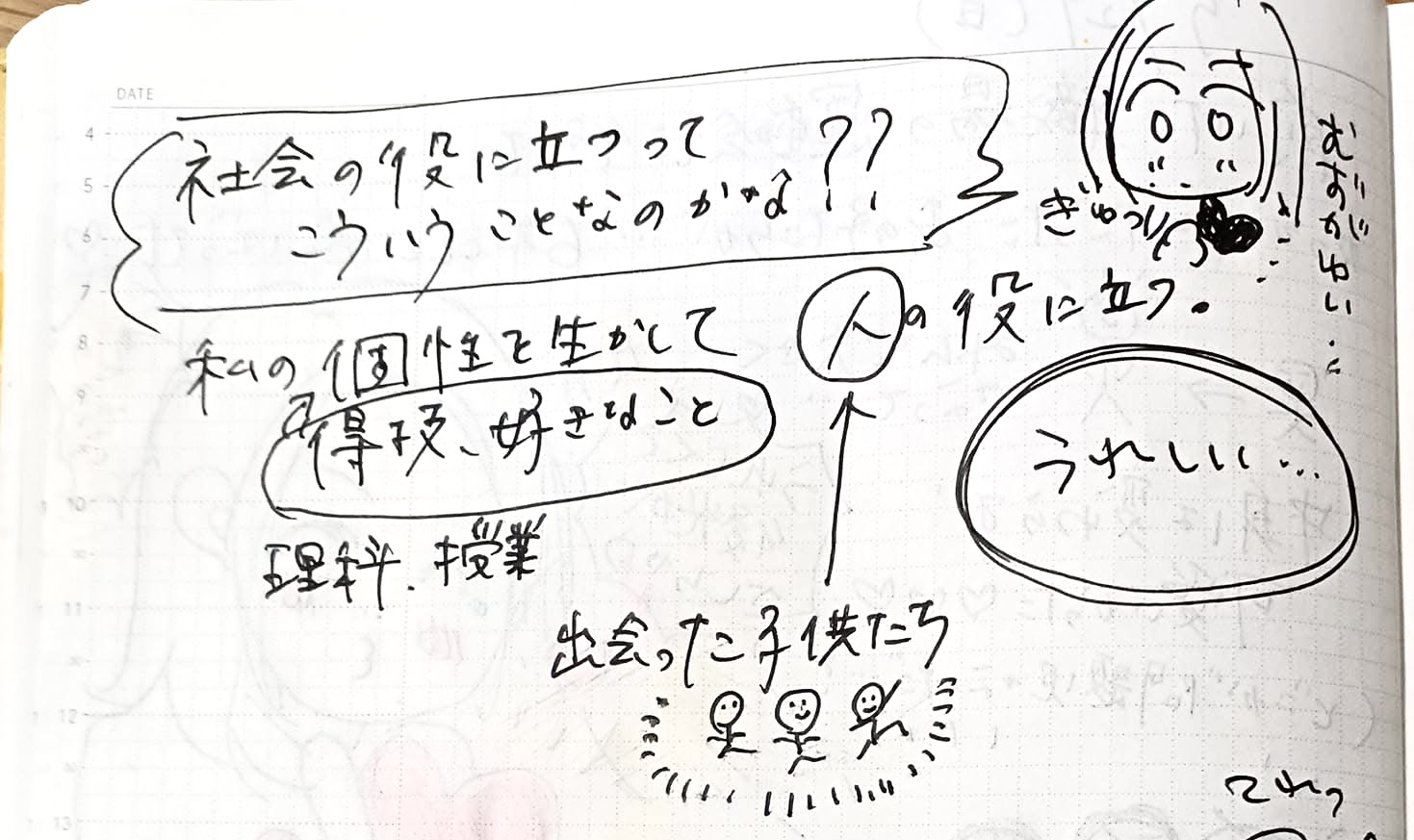

4:あなたのコアの志はなんですか?

![]()

正直、「志」とか「使命」なんて、私には一生無縁だと思ってました。

そんな立派なもの、なくていいって。

でも、続編を終えて振り返ってみたら‥‥

自然にやってたんですよね。

生徒たち一人ひとりの特性に寄り添って、できる方法を一緒に考えること。

お調子者の自分を出しながら、クラスの空気を和ませたり、笑わせたりすること。

意図してやってたわけじゃなかったけど、

生徒たちの笑顔や「できた!」っていう声に触れてるうちに、

自分にとって本当は一番大事にしたいことだったなと気付いたんです。

「志を果たす完璧な自分になるために必死で頑張る」んじゃなくて、

私のコア(ポンコツでお調子者の本来の自分)で、誰かの役に立つ。

それが、「使命」にも自然につながっていたんです。

「ありのままの自分でいい」

今までいろんなところで聞いてきたけど、

「こんな自分でよかったんだ」って言葉が、初めて理解できた瞬間だったかもしれません。

「何言ってんの?こんなダメな自分でいいわけないじゃん!!」

ってずっと思ってましたからね。笑

5:最後にひとこと

![]()

今苦しいと感じている人へ。

自分が「ありのままでいい」なんてとても思えない。

自分を好きになるなんて無理。

当時の私は、本気で信じていました。

でも、自分の中の“子供心”を受け入れていったことで、

少しずつですが、自分のことを愛おしく思える瞬間が増えてきました。

無理に変わろうとしなくてもいいです。

でも、「一生このままは嫌だな」と思ったら、そこに正直になってみてください。

その気持ちが、自分を大切にする最初の一歩になるかもしれません。

さとこさん、ありがとうございました!

| ▼関連記事

かつては毎日泣きながら自分を責めていたさとこさんが、人生の土台を立て直した『本編』の記録はこちら |

他の卒業生たちの声も紹介しています。

自分と似た想いを抱えた人のエピソードが

見つかるかもしれません。